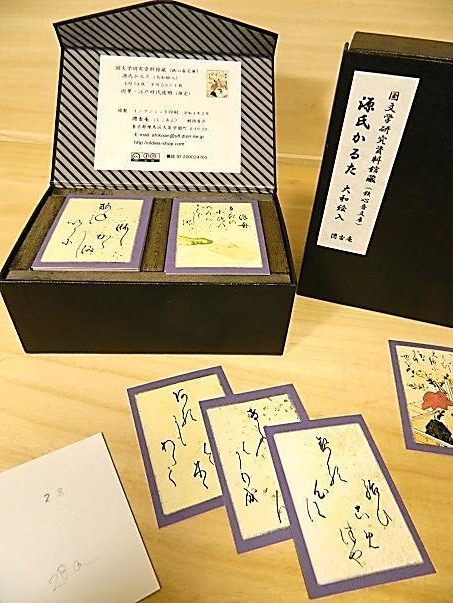

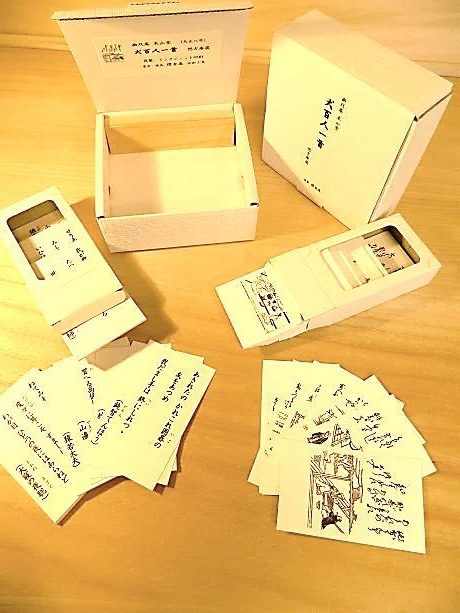

源氏かるた

源氏物語 和歌七百九十五首

読札、取札、各795枚 縁色分別、通し番号(任意)

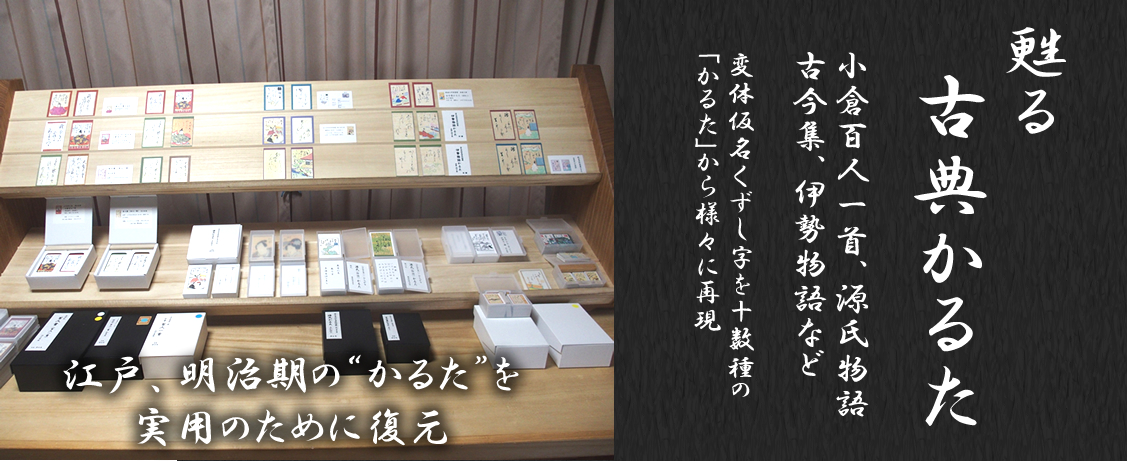

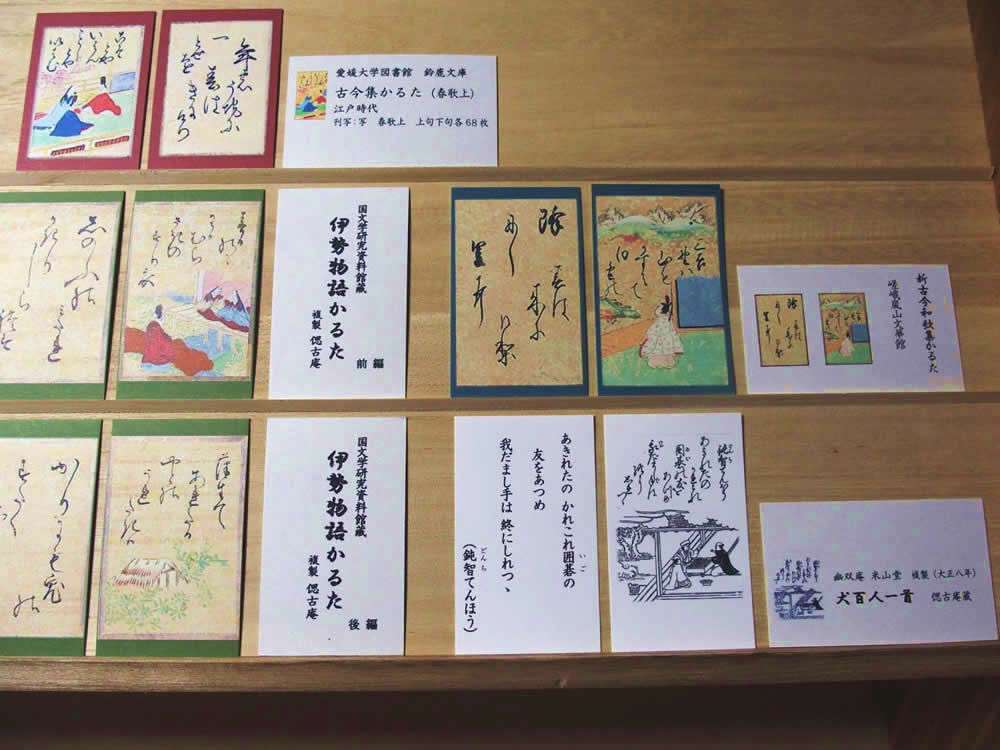

偲古庵の『古典かるた』

江戸時代に盛況だった百人一首「かるた」や源氏「かるた」を、古今集、伊勢物語「かるた」などとともに一括りに『古典かるた』としています。その「かるた」を実用本位に複製しましたので、縁遠くなった「変体仮名くずし字」に親しむ機縁に役立てて頂ければと思います。

自前のコレクションやネットのオープンデータから 15, 6種類のオリジナルを複製し、2,3のデザインの異なった箱に収めてあります。また活字版の「源氏かるた」や「読み札」も併せてご利用ください。

『古典かるた』の 遊び方

「変体仮名くずし字」の「読み札」も「取り札」にすることもお勧めです。

その際の読み方に既存の一般「かるた」や書籍を活用下さい。

(百人一首や源氏「かるた」には当庵の活字版読み札があります)

読み札と取り札ともに裏面に番号が押印してあります。鉛筆書きの場合は、任意で消すか選択して下さい。

「古典かるた」の店頭販売と通信販売

● 初回は品質を確認をいただく必要から対面販売とさせていただきます。

● 当庵店頭の他に、都心の書籍店などでの出張販売も可能ですのでお問い合わせください。

● 通信販売による発送は、勝手ながら対面販売以降(2回目)からとお願いしております。

また当庵はアクセスの不便な住宅街にありますが、その“希少性”に免じてご足労いただければと思います。

ご来訪には予約をおねがいします。

ご来訪予約は電話にて

090-1840-4411 または

03-3925-4421 剣持まで

受付日時

月曜~土曜

10時~18時

『古典かるた』 同好友の会

速さだけを競う昨今の百人一首かるた競技と異なり、『古典かるた』の変体仮名、くずし字の解読を主旨として、和歌を吟味、鑑賞するための「かるた会」を後援いたします。

それぞれの地域でグループを作っていただき、代表の方に入会登録(氏名、住所)をしていただきます。

「かるた」の融通や「読み札」資料の共有など便宜を図らせて頂きます。会費や規約はありません。

入会登録(氏名、住所)は以下アドレスから

メールアドレス(PC):shikoan@y8-dion.ne.jp,

携帯(スマホ): shin4411@ezweb,ne,jp

偲古庵 剣持まで

偲古庵の『古典かるた』の特徴

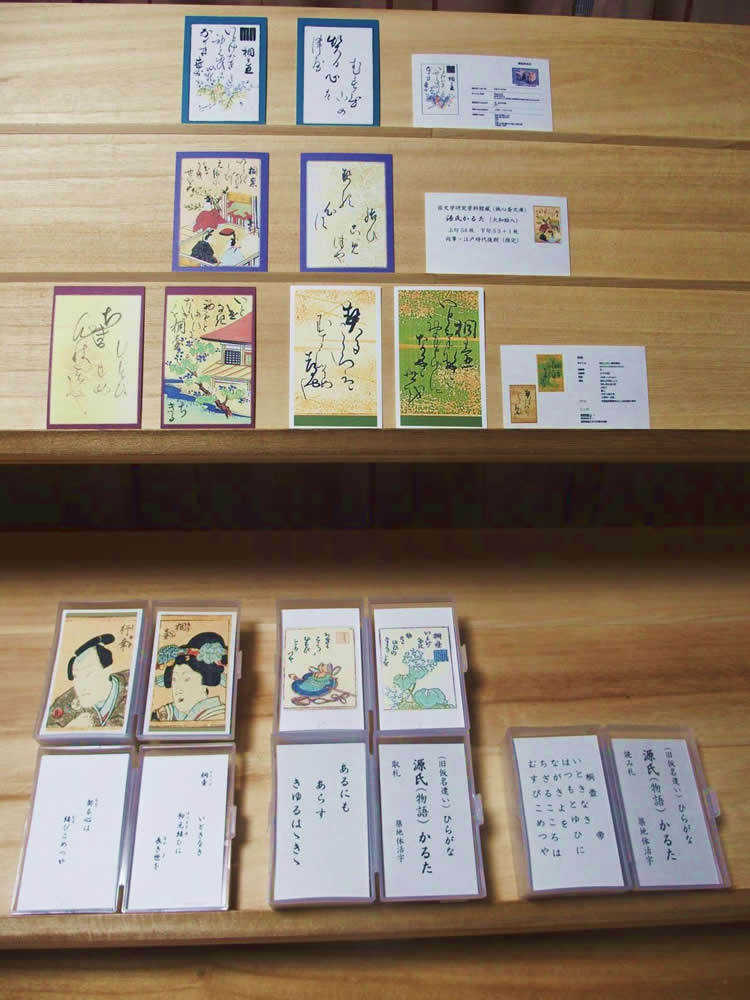

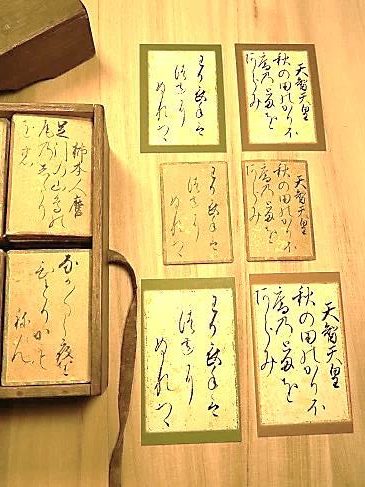

通し番号

くずし字の読み札、取り札ともにその裏面に通し番号が、スタンプ又は鉛筆書きで付けてあり、くずし字の札の当否を判別できます。

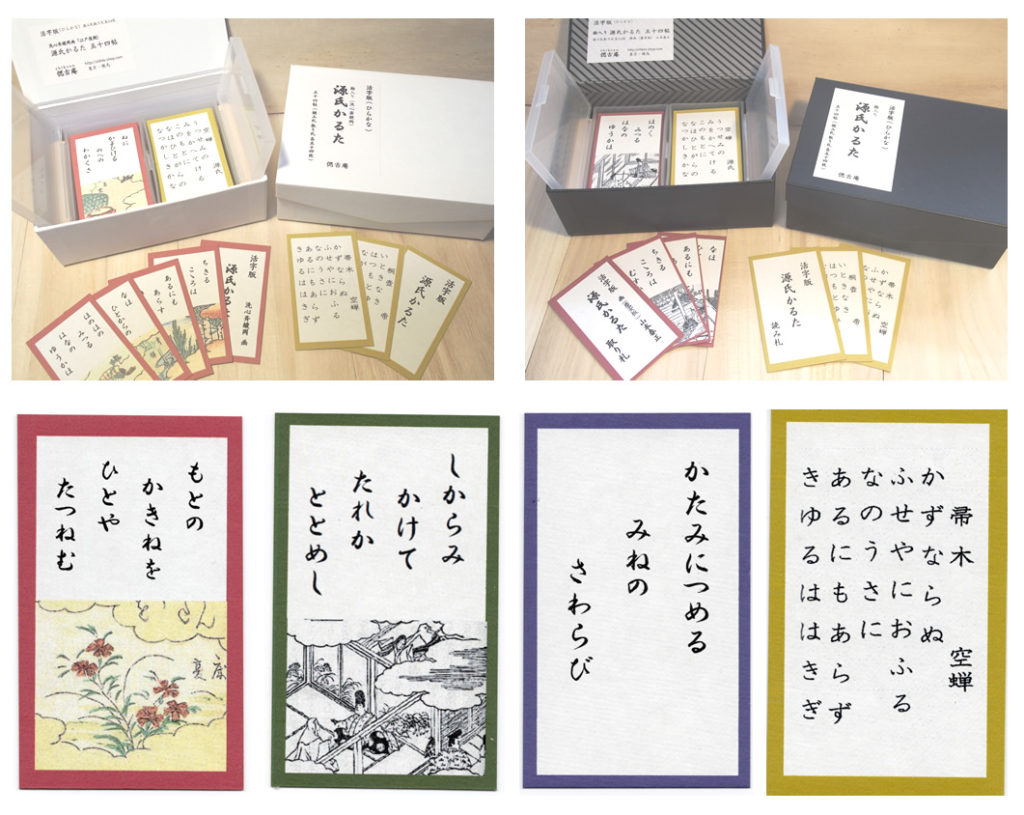

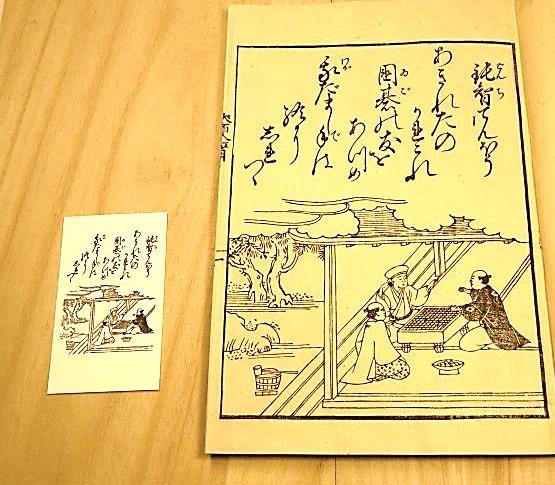

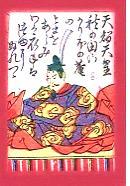

活字版「源氏かるた」と絵入りの札

江戸時代に百人一首と人気を分けた「源氏かるた」を身近に親しめるように、そのひらかな活字版も用意しました。

昨今の百人一首かるたは、読み札に肖像画がありますが、当庵の活字版「源氏かるた」では、取り札の方に画像を配してあります。

ともに江戸期の絵師山本春正と洗心斎綾岡の絵木版画と二通りあります。

他に文字だけの札と計、3種類の活字版「源氏かるた」を製作しました。

令和年の3月の時点で在庫をそれぞれ20セットづつ用意しました。

尚、通し番号を付けない「かるた札」も一部用意しました。

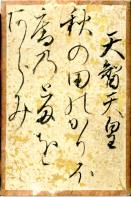

百人一首「かるた」変体仮名、くずし字

源氏かるた三昧

古典「かるた」渉猟三昧

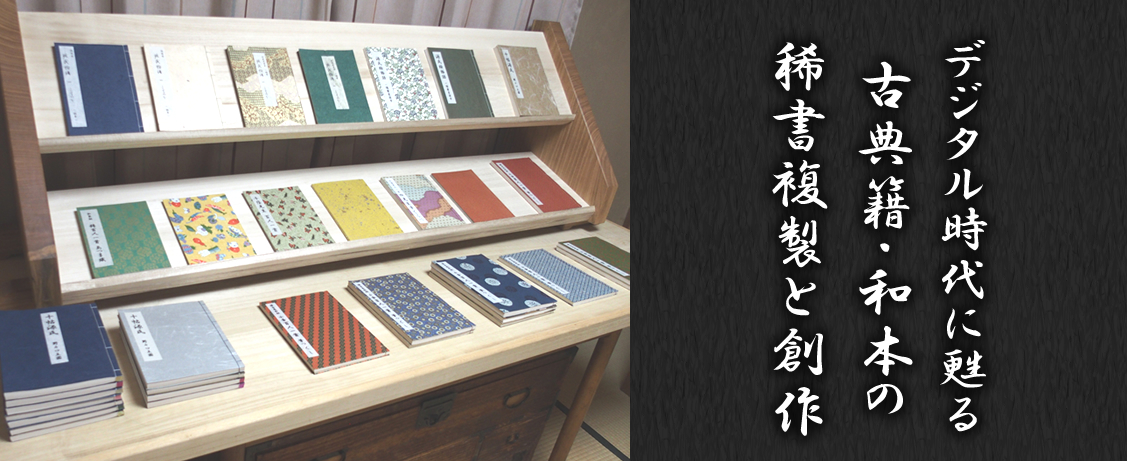

古典 「かるた」 の複製

当庵私蔵の「かるた」や古典籍 をスキャナーでパソコンに取り込み 画像(字句)、大きさを修整

その他公開されているネットサイトからダウンロードして修整

多くは『日本古典籍データセット』(国文学研究資料館)、および人文学オープンデータセット共同利用センター(CODH)を活用させて頂いています。

クレジット表示例

『日本古典籍データセット』(国文研等所蔵)

提供:人文学オープンデータ共同利用センター

複製 インクジェット印刷

東京・練馬 偲古庵 令和4年2月

小倉百人一首、源氏物語、伊勢物語、古今和歌集などの「かるた」

競技かるた(標準カード)、競技かるた(大判カード)、学習用かるた(名刺洋紙印刷)の3タイプ8種類

古典かるた(くずし字変体仮名) 複製リスト ※表示は参考価格(税込)です

在庫数 2023年12月現在

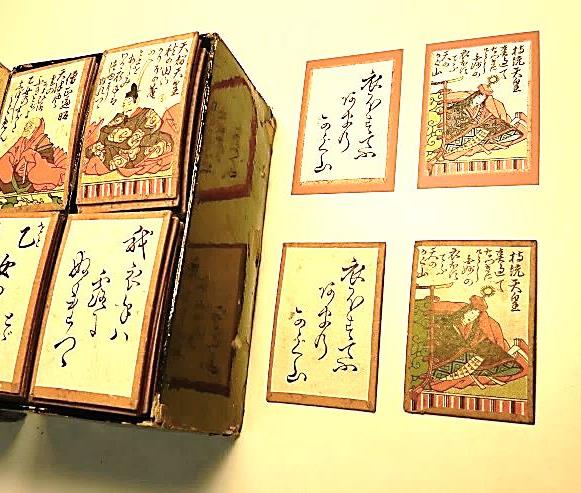

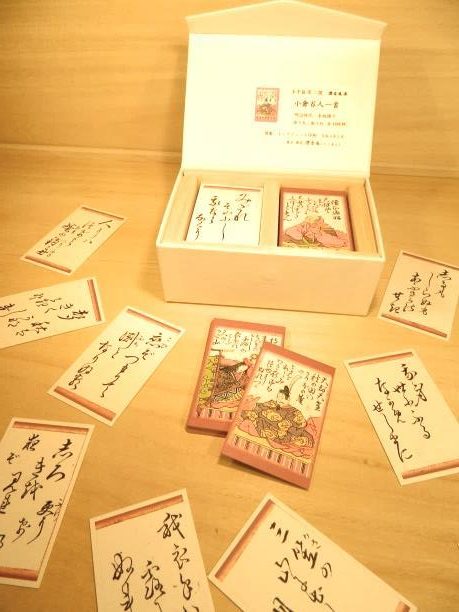

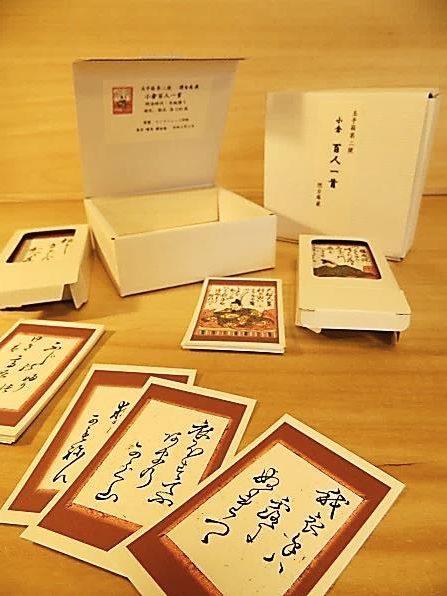

玉手箱 第二號 偲古庵蔵

小倉百人一首

明治時代・木版摺り

読札、取札 各 100 枚

競技用 18セット

競技用(大判) 3セット

学習用 6セット

¥9,000

名刺タイプ

¥4,800

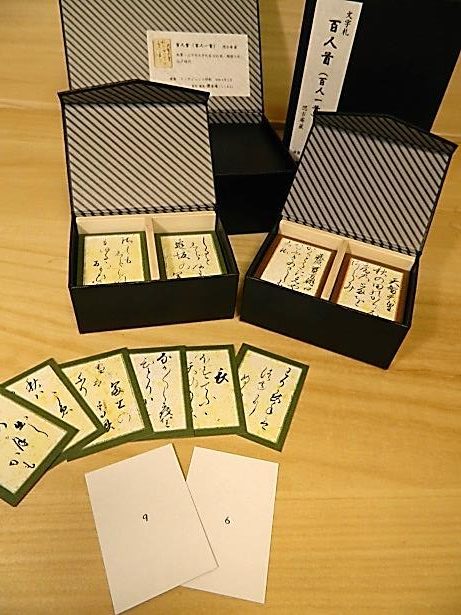

百人首(百人一首) 偲古庵 蔵

江戸時代 写

上句下句 各 100 枚

競技用 9セット

競技用(大判) 3セット

学習用 6セット

¥9,000

名刺タイプ

¥4,800

百人一首かるた

サイト 古文書なび

明治43年 木版

読札、取札 各 100 枚

競技用 9セット

¥8,500

幽双庵 犬百人一首 偲古庵蔵

江戸期 木版

学習用 9セット

名刺タイプ

¥4,000

天明新鐫百人一首

古典籍データセット(国文研)

古今狂歌袋 木版 宿屋飯盛編

北尾政演画 蔦屋重三郎版

学習用 2セット

名刺タイプ

¥5,000

源氏かるた(大和絵入)

国文学研究資料館藏

写・江戸時代後期

上句下句各 54 枚

競技用 9セット

学習用 3セット

¥6,600

名刺タイプ

¥4,000

源氏かるた

早稲田大学中央図書館蔵

江戸末期 写

上句下句各 54 枚

競技用 9セット

¥6,600

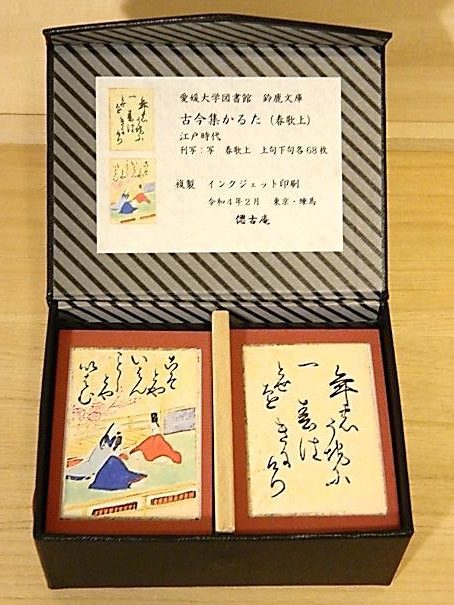

古今集かるた(春歌上)

愛媛大学図書館蔵

江戸時代 写

上句下句各 68 枚

¥8,200

名刺タイプ

¥5,000

伊勢物語かるた

国文学研究資料館藏

江戸時代

上句下句各 209 枚 計 418 枚

¥38,000

ショップ情報

| 名称 | オールディーズ・ショップ 偲古庵(しこあん) |

| 代表 | 剣持 晋介 |

| 所在地 | 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町6-19-28 |

| メール | お問合せフォームをご利用ください |